2023年终总结暨2024年新年计划

什么样的人,选择了什么样的生活方式;而什么样的生活方式,也塑造了你成为什么样的人。

2023年是疫情开放以后的第一年,大家在疫情期间都在盼着开放,但是真正到开放的时候发现,外面的世界早已不是以前所认识的那个世界了。经济快速恢复并没有发生,与各大发达国家的经贸合作并没有发生,每个国家都没有好过,俄乌战争进入持久战,中美关系仍然不乐观,地区之间的秩序在重塑,好莱坞的电影不再吸引人了,中国人也不爱出国旅游了。

其实可能从2020年发生疫情开始以后,这个世界就进入了一个新的阶段,一个除旧迎新、秩序重建的阶段,有很多过去的常识、观念都被打破了,需要大家都能够拥抱变化,适应未来,才是让自己继续能够乐观积极地生活的精神支撑。在这个变化的世界中,不停地探索那些没有变化的旧规则,以及新形成的规则,去重塑自己的认知框架,利用这些规则去产生新的价值,才能够完成个人的快速转换。

2023年的个人十大事件总结

其实每一年我都觉得过得短暂又漫长,经历了很多印象深刻的事情,但又好像没有刻意地计划过这样的生活,以至于在年底的时候,我领悟到的道理就是——现在过这样的生活方式,就是我这样一个人长年累月生活而塑造出来的,同时这些生活方式也在反响地塑造了我的未来是怎样一个人。我与生活之间,就是一个矛盾互相影响的两面。如果我希望自己发生变化,那么我应该先改变自己的一些生活方式,让生活方式反过来改变对我这个人的塑造。

从今年起,我觉得每年有太多值得记录的事情,都没有怎么被记录下来,所以还不如弄一个十大事件的列表,让我这个年终总结终于是在记录一些事,而不只是记下一些想法。这个列表排名不分先后,只是我按时间线想记录下来的一些事,以及这些事可能对我的一些影响。

1、大耳朵和折耳朵

由于租房子的关系,我们俩一直不敢养宠物。虽然我们也很喜欢小动物,但害怕对另一个生命要承担一辈子的责任,正如网上一句话说:“宠物对主人来说只是生命中的一部分,而对宠物来说,主人却是它的一生”。尽管小时候家里也有养过宠物,但是于我而言,我只是负责与宠物「玩」,而真正负责「养」的是我的爸妈,我也不用面对宠物的生离死别,因为我爸妈都莫名其妙地帮我「消除」了这个问题,对我就好像没发生过一样。

农历新年前,有一个朋友问我们要不要春节假期帮她养两只猫。这给了我们一次「不用负担它一辈子,但是可以体验一下亲自饲养宠物」的机会,而且一养就养两只,简直是对我们生活环境的一次大考验!幸好是假期,我们可以有充分的精力来应付这两只小顽皮。从接他们来家里熟悉环境,到活动范围、生物钟的适应,就好像两个陌生人从见面开始摩擦再到彼此慢慢适应,最终成为了朋友可以接受彼此的存在一样,到后来邀请朋友来家里撸猫都觉得很自然,最后过完假期了要把它们俩送回去,两只猫还有点舍不得我们,但是似乎我们俩倒是松了一口气,因为觉得这个时间就刚刚好,彼此不会形成更多的责任和负担。虽然这种「距离感」或者说「时间」是一种比较容易抽离的短关系,但我们也得到了一些长期关系中会得到的照顾、依赖、念想和回忆。

这次体验给了我们一些新的概念,关于在家养另外一个生命需要多承担的责任,以及会带来的烦恼。因为假如要养的是一个小孩,可能就是我们这次体验的成百上千倍的放大版本,时间、生活、念想和记忆都是。

2、姨丈的去世

疫情在2022年底彻底放开,在全国大规模感染的时候,最倒霉的其实还是大家意料之中的那些老弱病残群体,所以姨丈在过农历新年的前一天走了, 虽然有些遗憾,但也没有感到太意外。

让我感触比较大的是送姨丈走的那一天,因为自懂事以后到那天以前,我都没有机会真正理解过「送走一个人」是怎样一个过程。葬礼的流程我是大概知道的, 家里人也只是按流程做了该作的事,那些对小时候的我来说,没有太多感触。

那天我印象最深刻的画面是葬礼前,当我们都在殡仪馆门口等待的时候,我留意到外面的地上有几只叽叽喳喳的麻雀,欢快地飞到树上,互相打闹,一幅生机勃勃的景象,与殡仪馆的死气沉沉形成了鲜明的对比。我觉得这就是最客观的、大自然的生命轮回,每个人无法逃脱的命运,在有生之年努力地奔腾,开创出生命的意义,然后到最后尘归尘、土归土,然后到新的生命继续奔腾,在这宇宙间的每一个角落继续去征服自然,形成文化,延续生命长河。

姨丈走之前的几年其实过得很不好,因为身体的原因,本来就已经中风在养老院卧床了,每天只有亲人探望一会儿,正好遇上疫情三年,养老院也不让人进了,每天躺在床上什么都做不了,只有陪床的男护士每天唠叨两句拍个视频给家人看看,我不确定这样的临终生活是不是每个人有设想到的,但是如果每个人的最后一段路都注定是这样的话,我觉得还是应该好好珍惜当下,当真正到了那个阶段的时候,不要留有什么遗憾——就算有,最好也选择忘记吧。

3、粤港澳生日巡游

来到3月份,有一件没有事先预谋但却很巧合的事情,因为夫人在这个月生日,然后又正好有我们喜欢的节目分布在广州、珠海两地上演,正所谓来得早不如来得巧,我们就顺势把这次行程变成了「粤港澳生日巡游」的主题,决定在每个城市吃一次蛋糕庆祝一次生日,顺便逛一逛城市,凑齐了五个城市的行程:

- 大鹏新电影《保你平安》深圳上映,王一博粉丝会送上的蛋糕,免费吃

- 广州「重塑雕像权利」LiveHouse演出,在海珠同创汇咖啡厅里吃的蛋糕

- 珠海「梁海源-坐在角落的人2」脱口秀演出,在珠海拱北的咖啡厅吃蛋糕

- 澳门一日游,在一家种了很多苔藓类植物的咖啡厅吃蛋糕

- 深圳笔架山野餐,一家人庆祝生日

人生的偶然性固然难得,有很多时候加上一点点创意,就可以变成很有趣的体验。

4、旧厂街的故事

没想到改变这里的是一部电视剧,《狂飙》让这个历史悠久但是又毫不知名的侨乡,突然变成了全国都来打卡的热门景点。对于江门以外的人来说,这里是强哥从卖鱼佬成为只手遮天的大哥的故事世界,而我们本地人来说,这是我们从小到大都充满记忆的地方,我的小学、中学阶段——12年的光阴都是在这个地方度过的。还记得以前在这里的二手书店买那些平时看不到的书,在这里逛街买日用品,批发街,肉菜市场,几乎生活中的方方面面都跟它联系在一起。看着儿时的旧记忆突然涌进了很多新人、外地人,是一种很奇妙的感觉。

我从小到大都有一个爱好,就是热爱向别人介绍自己的家乡。以前告诉别人说,这里是华侨之乡,出国去到很多唐人街,菜市场,都能听到这里的乡音,因为很多人就是以前下南洋、卖猪仔、淘金走出去的,但是大部分人对“华侨”其实没什么概念。后来也跟人介绍这里最知名的产物——粮油日化、维达纸巾、摩托车,还有能登上语文课本的「小鸟天堂」,偶尔会换来一声“哦!”的共鸣,就像终于找到一个别人知道的点,让他人记住了这个地方。

随着城市的发展,江门这条街的骑楼也被有意地保留下来,时不时植入一些影视剧,从《误杀2》开始有一点点让其他人听闻,再到《狂飙》的大热,现在向别人介绍我的家乡,都不用讲“江门”这个容易被人取笑的名字了,不如直接呼之为“旧厂街”、“京海市”,让人一听就能留下印象。尽管有时挺遗憾的是这个地方的本名或本土文化可能不为人所知,反而是因为其他东西而火了,但我坚持认为,事物要发展,就不能太怀旧和封闭,必须要与他人结成共同记忆,才能够让它真正发展起来。期待自己的家乡有机会乘着这些热度能够继续蓬勃发展,这才是本地人该有的「好客之道」、「发展之道」!

5、昆明之旅与爸妈的「独立」

一直以来,带爸妈出门旅游都是一件「麻烦事」,由于种种原因,父母并不如我们一样对外面的世界有那么多了解,也不像年轻人一样对手机上的应用那么娴熟,甚至也没办法用上性能很好的手机,对于我们随手可得的信息,而在老家的他们可能都是不了解甚至很容易被骗的。但是一个人活在这个世上,会有好奇心,无论是十几岁还是六十几岁,都是想多看看这个世界是怎样的,这些东西不应该成为他们探索世界的障碍,所以我们也一直尝试着把爸妈带到他们完全不熟悉的地方旅游,看看不一样的城市、历史、自然文化等,让他们即使年过半百了也不至于只能在自己已知的圈子里原地踏步,而是让人生变得更丰富。

但是我们也深知「授人以鱼,不如授人以渔」,他们是现在最有时间的人,但是却把时间浪费在不必要的地方上,什么都依赖子女来安排才能走出去,他们需要的是「独立行走」的能力,因此,我们在带爸妈出外旅游的同时,也希望能同时锻炼他们自己出外旅游的能力,让他们能够「自如地使用大家日常使用的公共服务」。

这次去昆明的旅游,正好就是找一个「赏花」的主题,把我们双方的父母都带到一个省会城市,既是培养共同经历,也是让各自自由发挥去按自己的意志去游览这个城市。计划就是每天只安排一两个碰面的地点,其余时间让他们探索,教会他们用共享电动车,教会他们用导航和查交通信息,教会他们用大众点评找吃的。在逐渐的适应下,他们也开始理解了我们的平时旅行的视角,学会自己合理安排行程,而且能有与其他人的对比,是一个很好的学习机会。

原以为这一切就这样顺利发生,没想到后来出现了一个大惊险的事件。有一天跟爸妈逛完博物馆,一路骑电动回到火车站附近,然后我们晚上要去看演出,他们打算回酒店,就两个地铁站的距离,于是他们就自信满满地说自己骑回去就行了,我看我爸是有些飘的,于是我很不放心地塞了一个有实时定位系统的iphone到他们包里。结果,这就是两个老家伙的大考验了——分别之后,看着他们的定位一路向着郊区跑,还越跑越远不回头,然后又下雨晚上又冷,我自己也不得不边看演出的时候边给他们打电话沟通,最后折腾了一个多小时他们才找到回家的路。后来他们自己说,就是不知道这种高架桥路口哪里可以左转,走了好几个路口都转不过去,导航看不懂,也不敢逆行往回走,还没吃晚饭加上天黑,又冷又饿饥寒交迫,冷到发抖,幸亏一个快递小哥帮忙指了一下才慢慢找到方向。我爸把这次经历称之为有生之年最深刻的一次考验,不过也好,经过这次锻炼以后他们终于可以对陌生地方有了一些敬畏,终于开始认真学习起独自出外旅游的生存技能。

后来,我爸妈自己带着小区里的老伙伴们,出去山东省游了一大圈回来,都不用我操心了,所以这次挫折后的成长还是巨大的!

6、日本签证恢复,开始再次走出国门

因为一直盯着日本的旅游签什么时候开放,所以差不多是刚开放的时候,我们就重新去申请了签证,再次向国门外出发!但是经历了疫情三年以后,整个世界都天翻地覆了,说真的连旅游的心态都不一样了。

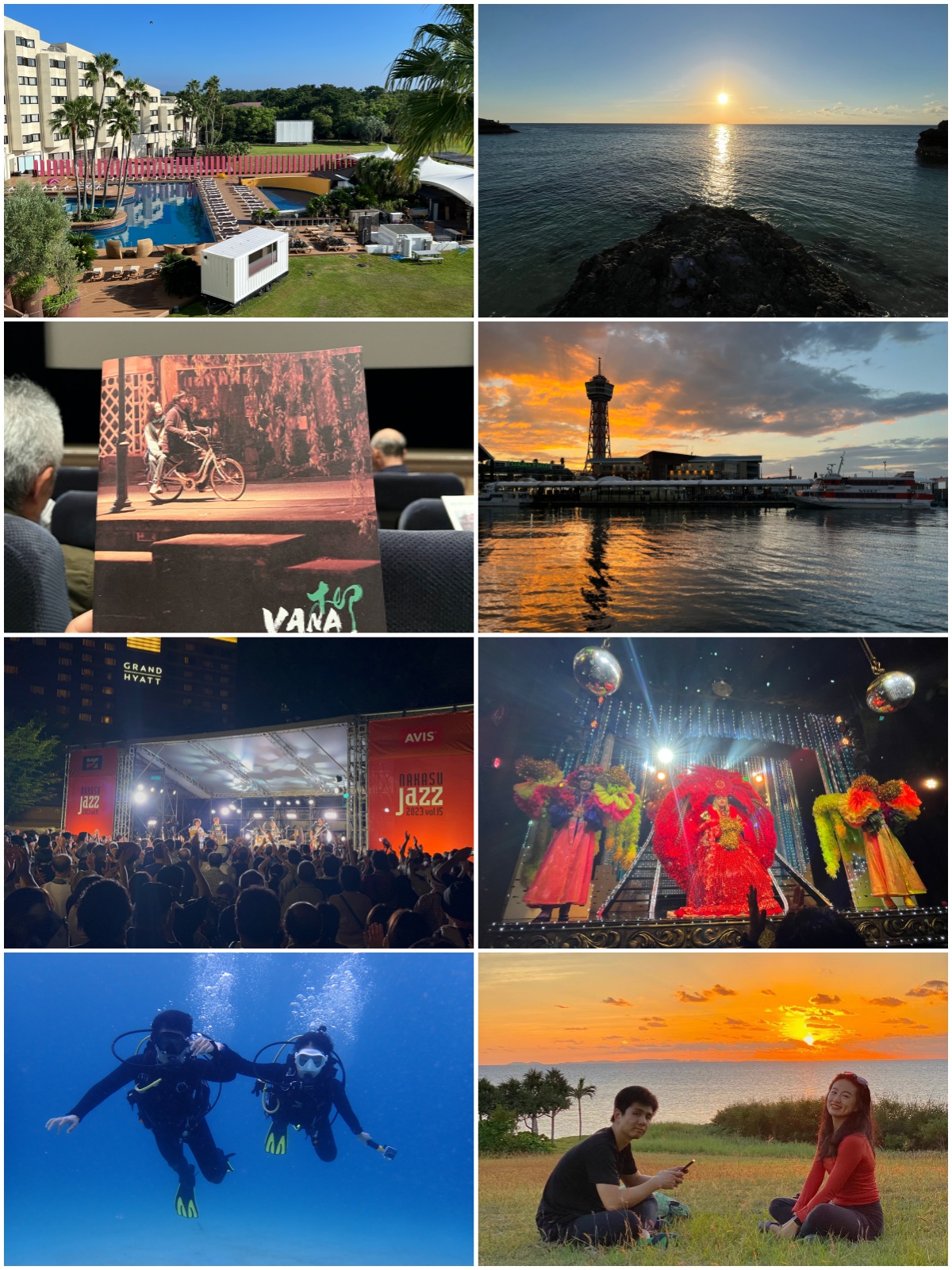

对我们来说,日本变得那么熟悉又陌生,因为之前也去过好几次了,我们也不再像最初那样喜欢去大城市、著名的景点打卡,而是更多地探索那些在热门旅游景点以外的地方,放慢我们的节奏。第一个出游的地点选择了当时打开我们爵士大门的「福冈」,因为9月份的「中洲爵士音乐节」,几乎是我疫情前最后一次来日本的回忆了,正好重游旧地看看疫情几年都改变了什么:

1、日元贬值了,变成了“20:1”,消费超划算! 2、游客很少、远没有以前热闹了,疫情后的旅游业真的是需要很长时间复苏 3、「中洲爵士音乐节」还是那么好看!比之前来的时候有更深的体会了,因为现在终于开始懂得欣赏爵士乐! 4、在日本看了一场中国电影《柳川》,见面会上【中国籍】朝鲜族导演张律用【韩语】向【日本】群众热情地交流起来,很神奇的一次体验! 5、在福冈老牌剧团「甜蜜公主(あんみつ姫)」的剧场看了一场很奇葩的演出,从未有过的体验!

之后两个月我们又在抢到了便宜机票的情况下,又安排了一次冲绳的旅游,深入到「读谷村」了解了这个在二战时期有着悲惨历史的古村,与民宿老板一起jam音乐,感觉我们那令人兴奋的旅游生活要回来了,疫情过后我们终于可以再次去体验不一样的人生了!

7、肩膀康复训练

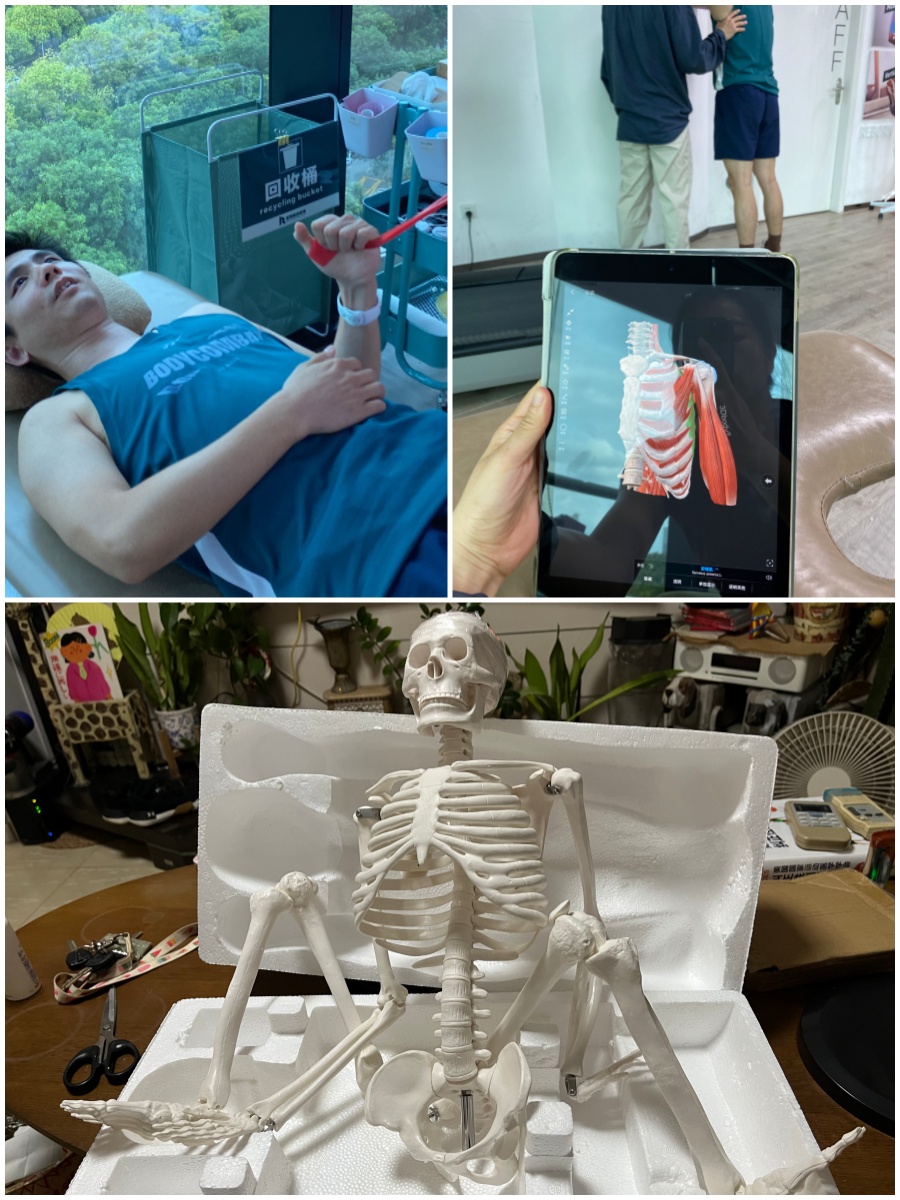

从疫情之后开始接触健身,到养成了健身习惯,到疫情后解封的时候,健身房的团课已经基本到瓶颈期了,于是也开始尝试新的锻炼方式,比如有一些小班的训练营,还有去F45、CrossFit尝试,但是说来奇怪,我每次去CF锻炼的时候,都会把自己弄伤。有一次是把腰拉伤了, 搞到去旅游还要拄着拐杖,然后今年又一次是把肩弄伤了,去看了医生,但是医生一般都不把这个当「病」来医,只要你不影响生活,就给你消炎然后告诉你静养,又或者严重到需要动手术了,就帮你手术解决。

在这种两头不着的情况下,我决定听老婆的建议去看了运动康复训练的机构,于是打开了一个新的大门——原来到了三四十岁年纪的人,大多数体态都有一些问题,再加上锻炼时候的无知,并不知道只单纯强化某些肌肉而忽略了其他肌肉的锻炼,也会导致骨头和关节之间的衔接问题,因此,尽管团课上得很多,但是由于锻炼方式不是系统的或有针对性的,也增加了受伤的风险。

一开始也有找过深圳的康复门诊和通透堂这类机构,比如康复门诊有指出我肱骨前移导致肩峰撞击的问题,但是治疗方式也仅仅是按摩和点击这类用于缓解发炎的症状, 属于治标不治本,通透堂则主要是手法按摩,可以缓解肌肉的紧张和酸痛,但是并不会指导你如何改善你的体态。最后找到了某康复训练中心,找评估师做了一套完整的评估,然后再安排课程做一系列循序渐进的康复训练,通过训练动作慢慢改变肌肉的发力方式,我很快就从原来的抬手都痛,变成可以重回健身房锻炼了。

虽然这次受伤确实导致了韧带损伤需要很长时间才能恢复,但是也同时让我认识到了再进入下一阶段的锻炼,需要如何全面地去增强不同部位的肌肉,而且要注意发力的姿势和模式,以避免再次受伤,正好就是我突破瓶颈期所需要的到的知识。之后再回去上团课的时候,发展某知名国际品牌的团课真是。。。一言难尽呀!从前入门的一些团课,逐渐开始抛弃了,然后更多注重自己的锻炼方法,以及小肌肉、体态的训练,希望经过这次小伤以后,继续走上一条越来越强的路。

8、40岁的「成人礼」,人生进入下半场

每年的国庆假期,也是我生日的时候,今年正好满40周岁。40岁这个年纪,已经可以算是「人生的下半场」了,有很多小时候的幻想,到这个年纪就自然变得现实一些,因为有很多事情不再是靠时间可以改变的,这辈子能有什么不能有什么,至少可以看清一半。所以我觉得,既然即将进入人生下半场,也很应该换一种心境和活法,看看这下半场应该以什么样的心态去面对。

本来想趁这个特别的时间点,计划想带爸妈去内蒙古大草原看看,度过这个特殊又难忘的日子。没想到出发前半个月, 老爸骑单车被私家车撞了,虽然没什么大伤,但是也不得不在家修养一段时间,怕临时有什么病情发生。

于是很遗憾地,这个40岁生日只有跟爱人一起过。话说自从十几年前来过内蒙以后,一直想自己再来看一次内蒙古的大草原,加上今年的《封神》、安达兄弟乐队大热出圈,好像今年还挺适合内蒙古主题的。正好趁十一黄金周,这个正好是呼伦贝尔旅游季的尾巴,我们在淘宝上报了个私人团就来了——因为这里地广人稀,与之前的城市游不同,如果自己不开车的话,靠公共交通是很难走那么多景点的。但呼伦贝尔-额尔古纳这条线非常成熟,基本上找旅行社订一下就可以,而且包车旅游也几乎跟自由行差不多,体验是相当可以的。每天就在不同的地方看草原日落,看牧羊人赶羊,看游客骑马。没想到这个旅游季的尾巴,正好是游人也比较少的时候,看着金黄色的森林、草原、晚霞融为一体,也是给这个「40岁成人礼」留下难忘的回忆。

在我生日的那天,刚好在满洲里的套娃广场,当年普通的一个广场,变成了一个游乐园。我们看到了一个普通的过山车,老婆问我说,要不要去坐一下?我想了一想,前半生几乎都跟过山车无缘,因为觉得又吓人又不想受,没必要去玩这种项目,但是眼前这个过山车,它看起来挺安全的,而且时间也很短,不如就当是自己的40岁开局,勇闯一把吧! 于是,「黄昏满洲里的日落过山车」就成了我人生下半场的开场宣言!

40岁之前,本来很想去拜访一下我尊敬的三伯,想看看快80岁的他(说不定就是40年以后的我),可以给我的人生下半场给些建议。谁想到老人家以流感、新冠感染风险为由,谢绝了一切拜访,自己独自在家深居简出,一星期出门一次去买菜,每天在家跳鬼步舞保持锻炼。后来远程视频跟他通话了一次,聊了聊近况,发现到80岁年纪的人,心态也是很淡定,就是活一天是一天,尽可能地享受仍然“活着”的这个状态,每天保持阅读和学习,不一定能跟得上这个时代的发展,但也没有被这个世界抛弃。

回看自己这40年的经历,感叹时代的变迁真的是很快,从小时候用煤炉、粮票的年代,出个市坐车还晕车,外面的世界哪里都不了解;到现在纸币都已经没了, 文字、图片、视频的信息化可以看到世界上各个地方的风貌,而且自己旅游也去过了很多地方,亲身经历了许多风土人情。我不禁幻想到,如果我的人生在这一刻重启,重新经历一次这样的巨变,那该多有意思!但时光不会倒流,我觉得前40年经历到的这些,说不定未来的40年还会有很多惊人的巨变,虽然不一定乐观,但最好用最开放的心态来拥抱这一切,去跨过这个时代的艰难与挑战,同时珍惜能享受到的一切,争取多活一天多享受一天,到最后带着大脑里的这一切回归尘土,这一辈子就是完美了。

9、奶奶的告别

我与吉林市的缘分起源于大学时期认识的篮球版的师兄,让我枯燥的大学生涯找到了一些意义。后来师兄回老家发展了,我也去了一趟吉林探望,第一次感受冰雪大东北,还看到了难得一见的雾凇,是一次非常难忘的旅行经历。后来没想到我找到老婆,爸妈都是吉林市来深圳打工的,真是与这个地方结下了不解之缘,成了半个东北女婿。后来几乎每年都会回这个地方探亲,因为老婆的奶奶还在世,是这一家人的纽带,回吉林探亲让我有机会在不同的季节回到这个城市观赏这里的景色。

作为一个南方人,是很少能经历到「春、夏、秋、冬」的季节性区别的,因为在大深圳只有「夏季」和「更炎热的夏季」的区别,一年到头只有不到四周是冷的,其余大部分时间都可以穿短袖了。吉林这个地方有着它独特的美,冬天的松花江边有积雪和雾凇,还有成千上万从西伯利亚飞过来度过冬天的野鸭子,到了春夏,绿油油的草木和各种盛开的鲜花,吹着微凉的风看晴空万里的蓝天,是很惬意的感受。但是这个地方它并不发达,在国营重工业开始逐渐被淘汰的同时,年轻人也逐渐离开这个城市发展,导致了人口的不断流失,倒是跟老年人相关的产业如助听器、殡葬业看到很多,我想也是很多东北城市的相似命运。

今年奶奶的身体非常不好,年纪大了有点心跳过慢,五一前想去医院做心脏支架,结果染上了新冠,直接就卧床大半个月,一家人都回去轮流照顾了。虽然后来逐渐康复出院了,但状态再也恢复不到从前了。所以很多时候老年生病就是加速了身体的退化,每个人到最后都会有这个阶段。我自己其实没怎么经历过陪伴老人家的最后一段路,因为我外公、奶奶走的时候,大人们为了不影响我的学业,都是不让我操心这些东西,只是有空去看看而已。直到这次去照顾奶奶,才真正明白了「人生的最后一个阶段」意味着什么——生活不能自理,想死死不了,想起来活动也动不了,就是躺在床上等时间过,有意识,但是虚弱得没法跟人交流,靠别人喂食。回想起之前姨丈最后的纪念,大概也是这个状态,幸运一点的话,可能就是得个新冠直接送走了,难受一点的话,就是天天不是看护就是儿女来照顾一下,度过最后的每分每秒。

5月份的这次回吉林跟奶奶告别,心里也预计着可能是跟这个地方告别了。果然后来奶奶没有熬过年底,儿女也从这个纽带里面释放出来了,回到了各自的人生里。这可能也是普通人家庭的一次告别了。

10、美国自驾游大挑战

从呼伦贝尔大草原回来的时候,最大的感触之一是原来自驾游并没有想象的难!我们应该尝试自己开车!说起去美国旅行的故事,要从差不多十年前,我的老婆作为初出茅庐的毕业生,因为展会需要申请到了美签,有效期十年,就一直怂恿我办个美签,这辈子至少应该去一趟美国看看。但是美国签也不是那么容易申请的,之前工作也忙,也没那么多钱,也是先刷了日本和东南亚,再刷新西兰和澳洲,然后今年觉得时机成熟了,终于下了决心花大半年时间准备这个美签,没想到顺利通过,马上开始筹备我们的美国行程!

虽然日本对我们来说已经基本上熟悉,澳洲新西兰因为本身文化也很多元,有很多华人,所以去这些地方我们都没有感觉有太大障碍。但是美国作为全球最大的发达国家,则是一个复杂而且完全风格不一样的地方,而从网上看到的美国总是很片面的,有些人传播的是岁月静好,有些人传播的则是水深火热,实际上美国的文化、地理、历史是怎样,还是要自己亲眼看一遍才知道。我小时候,中美关系很友好,大家都是仰望这个国家,甚至我有很多童年经历都与美国文化是分不开的, 所以亲眼去看看美国是怎样,这个事情对我来说,就好像是儿时的梦想成真了一样!

比如我小时候刚开始学电脑,就用过一个3D软件叫做Bryce 3D,可以用来模拟生成3D的山水模型,直到20多年后,才知道原来美国真的有个叫Bryce的国家公园!这里面长的山跟我当年看到的模型一模一样。知道美国的风景美,但是完全没想到会美到让我回忆起了许多童年“虚度”的光阴。

但是如今世界的大环境,已经不像是20年前的千禧年那样到处充满着好奇,移动互联网以及降费提速对世界的影响是巨大的。现在在手机上已经是我们所看到的巨大的世界了,以至于现实的世界少了许多人去真正地探索,以为手机里面看到的就是一切,不自觉地走进了那个小小的“茧房”。因此,现在越来越珍惜当下的、真实的体验,因为不知道未来,人们的生活会不会真的越来越变成虚拟世界里面就是一切。真实的世界里有神奇瑰丽的大自然,不是算法生成,而是经历几千万年时间、经过漫长的地质运动、气候变化发展而来,在各自隔阂的小地区里行程自己的文化和习惯,然后变成不同种族、不同语言的文明。

这次自驾挑战了从原来在国内驾龄不到10小时,到美国开州际公路,穿州过省,经历了沙漠、山地、树林、还有大暴雨和大风雪,两人一起足足开了2000多公里,就像短时间里接受了大量全新的考验一样,充实得回来几个月了还没缓过来,脑海里还一直印着那些奇妙的记忆。

2024新年展望

与往年不太一样,下半场的人生开始,我觉得像以前定那种宏大的目标已经没什么意义了,就像我80岁的三伯一样,到人生尽头的时候,其实你最想的事情,无非就是再活长久一点,多看看这个世界,探索那些新鲜的东西,能少惹麻烦就少惹麻烦,把自己最好的状态保持着,”与时间赛跑“。似乎现在已足够大的眼光来看,”奋斗改变命运“,虽然没有错,但是个人的命运终有限,而只要在群体里面,活得够长,加一点点幸运的话,你就已经能得到绝大多数人得不到的东西了。

所以我觉得今年的关键字吧,就叫”Fit“!保持锻炼、保持健康,把人生中最好的状态发挥出来,把自己宝贵的时间,花在那些值得花的事情上,尽情地享受人生!